Este viaje comenzó con una pregunta:

¿Qué historias sobreviven en los muros silenciosos de una iglesia olvidada?

Y termina con otra:

¿Qué hacemos hoy con esas historias que han logrado permanecer?

Sutatausa no es solo un sitio colonial bien conservado. No es solo una iglesia pintada. Es un legado vivo. Un fragmento de memoria colectiva que atraviesa los siglos para recordarnos que la belleza, el símbolo y lo sagrado aún nos pertenecen… si sabemos mirar.

La historia que ya no se enseña

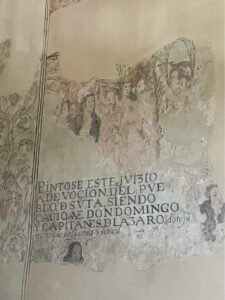

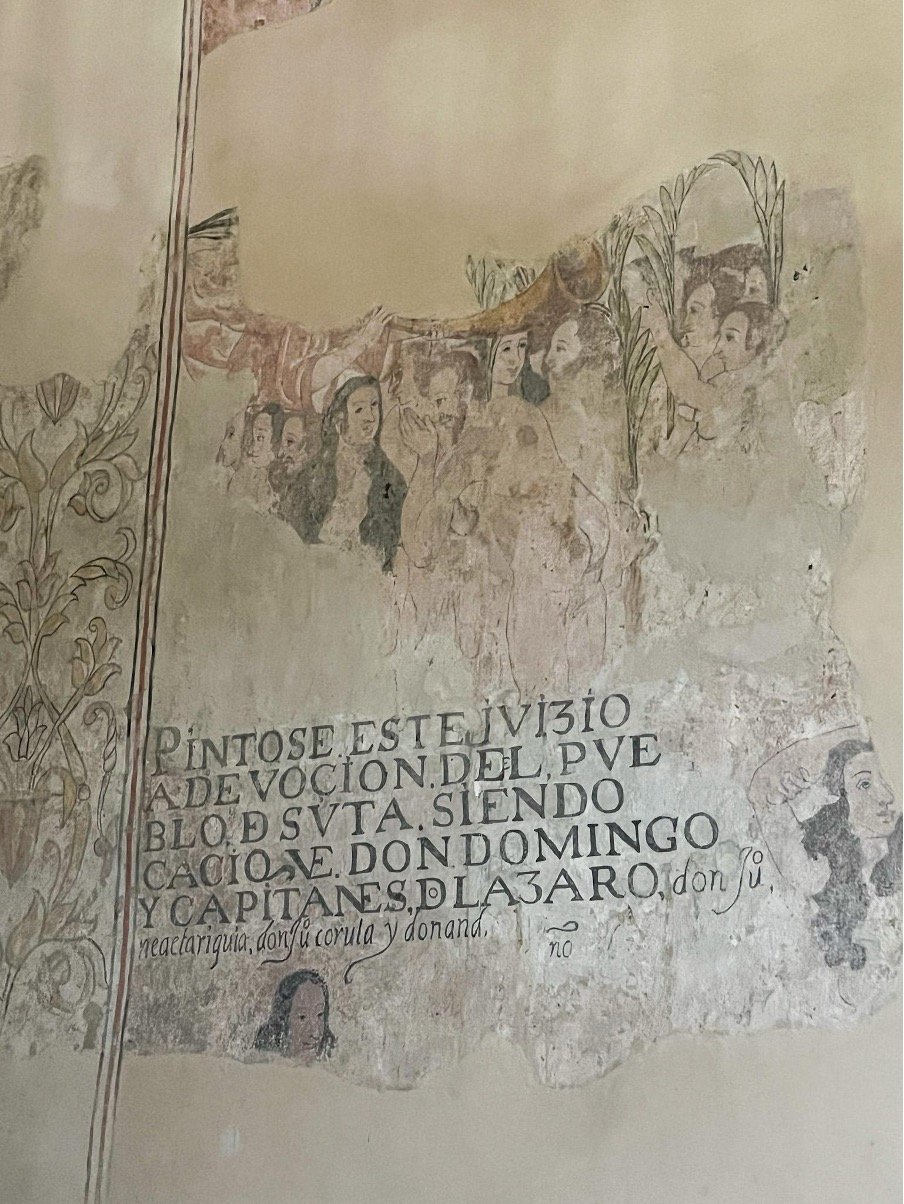

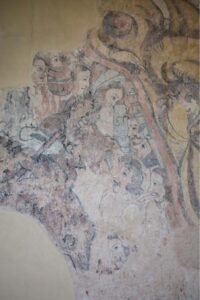

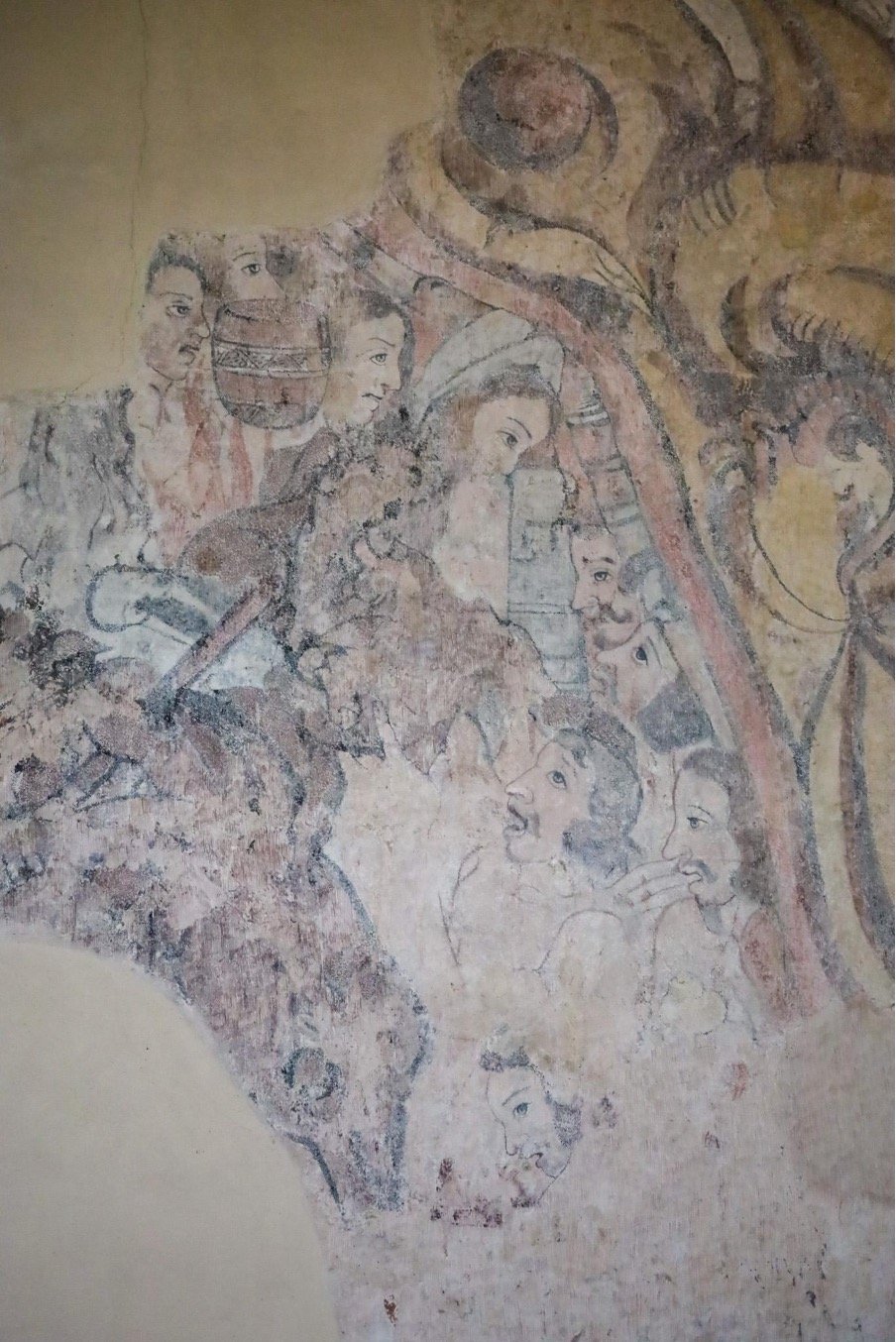

En muchas escuelas no se habla de los centros doctrineros. Pocos saben qué eran, cuántos existieron, por qué fueron importantes. Menos aún conocen la historia de lugares como Sutatausa, ni que sus murales son uno de los programas iconográficos más completos del altiplano cundiboyacense.

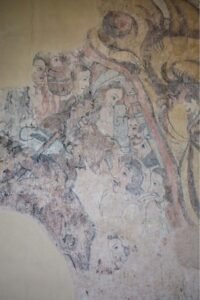

Este olvido no es casual. Ha habido silencio, indiferencia, incluso vergüenza frente al pasado colonial. Pero al caminar por estos sitios, al detenernos frente a un trazo desgastado, al leer el nombre de un indígena grabado junto a un salmo… entendemos que este pasado también es nuestro. Y merece cuidado, no desde la culpa, sino desde la conciencia.

Un trabajo, una ofrenda

Este proyecto final de maestría no es solo una investigación. Es también una ofrenda: al lugar, a quienes lo habitaron, a quienes lo pintaron, a quienes hoy lo cuidan. Pero también a quienes aún no lo conocen, a quienes se preguntan si en Colombia hay algo más allá del turismo convencional, a quienes buscan viajes con sentido.

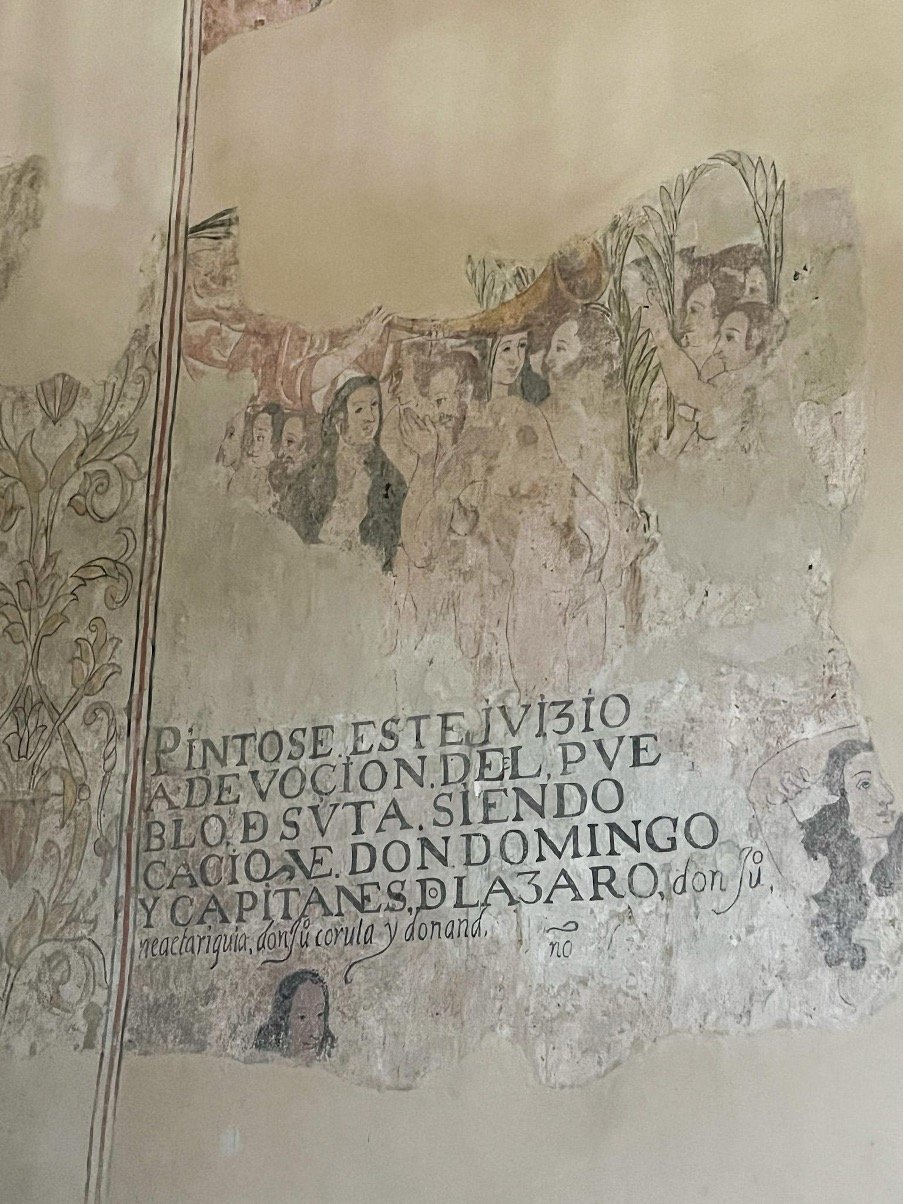

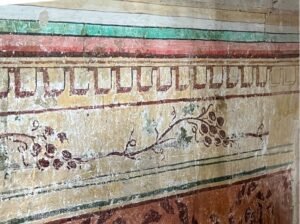

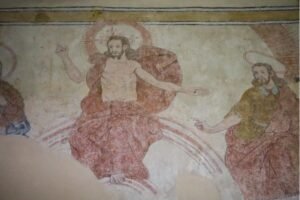

Escribir sobre Sutatausa fue recorrerlo con otros ojos. Mirar su arquitectura, sus frescos, su plaza, sus farallones… pero también sentir el viento frío que acaricia sus piedras, el silencio que aún protege su voz antigua, el tiempo detenido que no se ha ido, sino que espera ser redescubierto.

Lo que se hereda… no siempre se ve

El verdadero legado de Sutatausa no está solo en sus murales. Está en lo que esos murales nos enseñan:

- Que lo sagrado no necesita perfección para conmover.

- Que lo pequeño también contiene grandeza.

- Que el arte, cuando nace del cruce de mundos, guarda una potencia única.

- Que hay historia en los márgenes, no solo en los centros.

- Que el pasado no es algo que pasó, sino algo que se activa cada vez que alguien lo escucha con atención.

Una invitación

Este trabajo, que hoy se publica en el blog de Vía Sacra y vivirá también en historias destacadas, no quiere cerrarse como un informe. Quiere abrirse como camino. Invitar a más personas a recorrer Sutatausa. A buscar otros pueblos. A mirar con profundidad. A volver al símbolo. A recordar que los lugares sagrados no están solo en libros o viajes lejanos: están aquí, a dos horas de casa, bajo una capa de cal que aún respira.

Preguntas que no se apagan

- ¿Qué otros centros doctrineros están esperando ser documentados, narrados, restaurados?

- ¿Qué pasaría si viajáramos más para descubrir… y menos para consumir?

- ¿Qué rol tienen el arte, la historia y la contemplación en el turismo del futuro?

- ¿Y cómo puede Vía Sacra seguir siendo puente entre lugares, tiempos y sentidos?

Epílogo: el muro sigue hablando

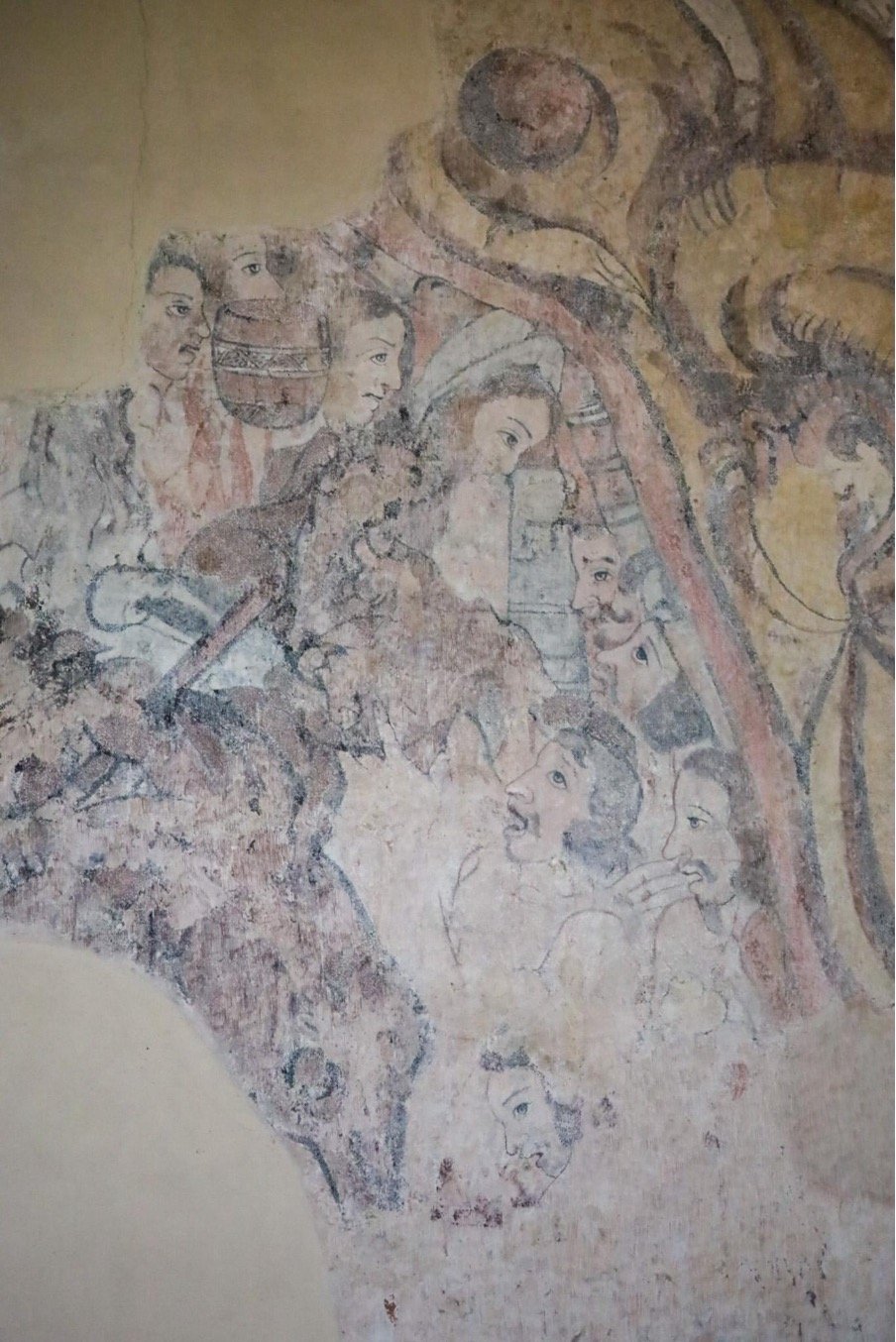

Hoy, al terminar este trabajo, regreso mentalmente al atrio de Sutatausa. El viento sopla. La cal se descascara. La pintura resiste. Un rostro apenas visible me observa desde el muro. y pienso…

En la mirada de los conquistadores, el cielo se alcanzaba al cruzar la puerta del templo: un recinto cerrado, donde la penumbra y la luz tamizada prometían un encuentro con lo sagrado. Para los muiscas, ese cielo no tenía muros; estaba en la vastedad del firmamento, en el sol que marcaba los ciclos, en la luna que guiaba las aguas y en las estrellas que custodiaban los mitos.

En Sutatausa, ambos cielos se rozaron. Las bóvedas pintadas intentaron encerrar lo infinito, y los muros dieron cobijo a símbolos de una tierra que jamás se pensó limitada.

Hoy, quien se detiene en este lugar siente que camina entre dos visiones: una que mira hacia dentro, buscando lo divino en un espacio contenido; y otra que mira hacia arriba, confiando en que lo eterno siempre estará abierto. Quizá la respuesta no esté en elegir un cielo, sino en aprender a habitar los dos.