Frescos en tierra fría: técnica, materia y símbolo

Por Nancy Pedraza

¿Qué queda de una pintura cuando el tiempo la cubre de cal? ¿Qué sustancias se mezclaban con los pigmentos que aún hoy resisten la humedad de la montaña? ¿Cómo se hacía un mural en una iglesia doctrinera en pleno siglo XVII? ¿Y por qué importa entender esa técnica hoy?

Al caminar por la iglesia de San Juan Bautista en Sutatausa, los ojos se detienen en fragmentos de color que emergen del muro como si despertaran. No están intactos. Tampoco lo necesitan. Cada trazo sobreviviente es una huella de manos anónimas, de saberes cruzados, de una fe materializada a pincel y cal.

Este capítulo es una inmersión en la técnica pictórica usada en estos muros: un arte que no era decorativo, sino estructural. Pintar era construir memoria. Y cada capa tenía su intención.

¿Frescos o temple al seco?

Aunque en muchos lugares se habla de “frescos”, lo que encontramos en Sutatausa es pintura mural al temple sobre muro seco, no la técnica del buon fresco (donde se pinta sobre yeso aún húmedo).

En la técnica que se usó aquí:

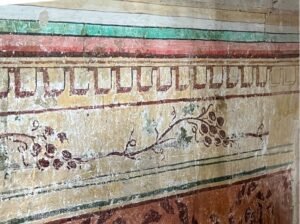

- El muro se preparaba con varias capas de enlucido de cal.

- Se dejaba secar completamente.

- Luego, se aplicaban los pigmentos naturales mezclados con agua, aglutinantes orgánicos (como clara de huevo, baba de tuna o colas animales).

- El color se fijaba por absorción superficial, lo que requería extrema precisión.

Esta técnica fue traída por los frailes desde Europa, adaptada por artistas locales —algunos indígenas, otros criollos— que aportaron también saberes prehispánicos sobre el uso de tierras, vegetales y minerales como colorantes.

“El temple al seco permite mayor detalle en los trazos, pero es más frágil al paso del tiempo. Por eso, cada centímetro que sobrevive es valioso.”

Pigmentos que nacen de la tierra

Los colores de los murales no llegaron de ultramar. Salieron de la tierra, del carbón, de la sangre, de las plantas. Algunos de los pigmentos usados en Sutatausa fueron:

- Rojo: hematita, cochinilla (extraída de insectos), óxidos de hierro.

- Negro: carbón vegetal finamente molido.

- Blanco: cal apagada.

- Amarillo ocre: tierras arcillosas naturales.

- Verde: malaquita o mezclas con cobre, muy raras por su costo.

- Azul: muy escaso, a veces se obtenía de añil o se omitía por su alto precio.

Los colores no eran sólo decorativos. Eran simbólicos: el rojo para la sangre de Cristo, el negro para el pecado, el blanco para la pureza, el ocre para la tierra. Al pintar, también se narraba con significados invisibles.

“La pintura mural doctrinera era un acto espiritual tanto como técnico: requería tiempo, preparación y conocimiento profundo de los materiales.”

Pintar con devoción… y bajo órdenes

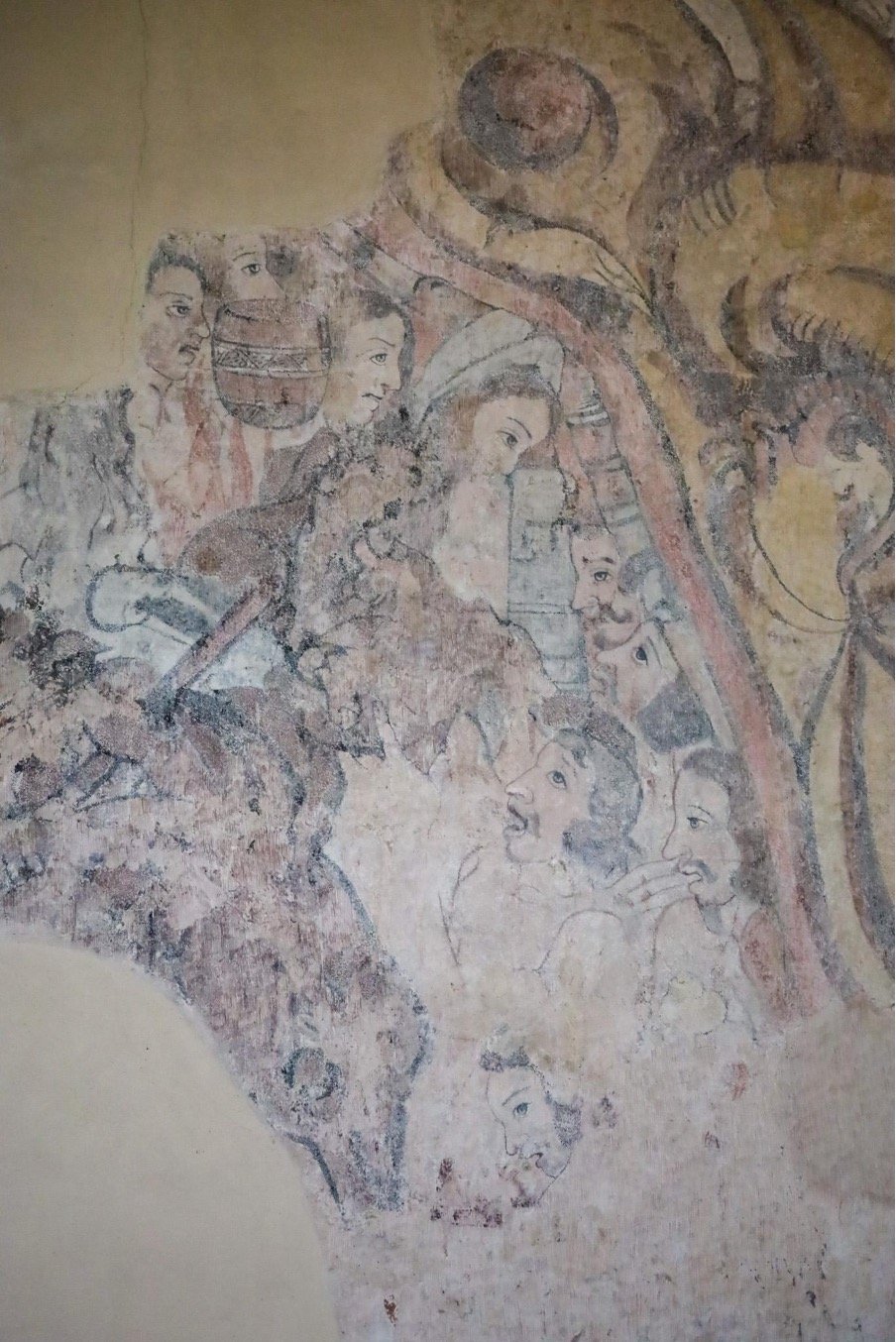

Los artistas no firmaban sus obras. Muchas veces ni siquiera eran considerados “artistas”. Eran pintores al servicio de la fe. En ocasiones eran frailes con formación artística; otras, indígenas convertidos que aprendían el oficio en talleres adjuntos a los conventos.

El proceso era comunitario: un maestro dictaba el diseño (a menudo copiado de grabados europeos) y un equipo lo ejecutaba paso a paso. Se bocetaba primero con carbón o punteo, se delimitaban las figuras, se aplicaban capas de color, y finalmente se perfilaban contornos y detalles.

“Se pintaba por partes, con escaleras de madera, con luz natural, con frío en los huesos. Pero también con convicción.”

La fragilidad de un muro vivo

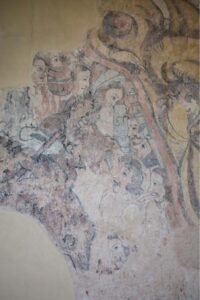

Las pinturas murales al temple son altamente vulnerables: el agua, la humedad, los cambios de temperatura, el encalado y las reformas litúrgicas han sido sus mayores amenazas. En Sutatausa, muchas de las escenas fueron cubiertas durante los siglos XVIII y XIX, consideradas “anticuadas” o “innecesarias” tras los cambios postconciliares.

No fue sino hasta finales del siglo XX que un equipo de restauradores comenzó a recuperar estas obras. Bajo capas de cal y polvo, las imágenes esperaban.

El proceso de restauración fue lento: se usaron bisturíes, lupas, reactivos suaves, pinceles de pelo fino. Lo que hoy vemos en el muro no es una reconstrucción: es la verdad que quedó. Fragmentos originales que sobrevivieron al tiempo y a la costumbre de olvidar.

Un oficio extinto… pero aún visible

Hoy en día, casi nadie pinta muros con temple. Es una técnica olvidada, desplazada por materiales modernos. Pero en iglesias como la de Sutatausa, esa técnica sigue hablando. Sus huellas están ahí, aunque muchas veces no las veamos.

El color envejecido, los contornos que se desdibujan, la textura rugosa del muro… todo eso forma parte del lenguaje de lo sagrado. No se trata de “volver” a esa técnica, sino de comprender su valor y cuidarla.

Y hoy, ¿quién pinta la fe?

¿Seguimos pintando nuestra espiritualidad? ¿Con qué materiales construimos hoy nuestras creencias? ¿En qué muros —físicos o simbólicos— depositamos lo que nos transforma?

Los frescos de Sutatausa, silenciosos pero persistentes, nos recuerdan que toda expresión de fe tiene materia, color, tiempo, intención. No son reliquias muertas: son fragmentos vivos de una historia que aún respira bajo la cal.